学校規模適正化事業

2025年2月5日更新

学校規模適正化事業について

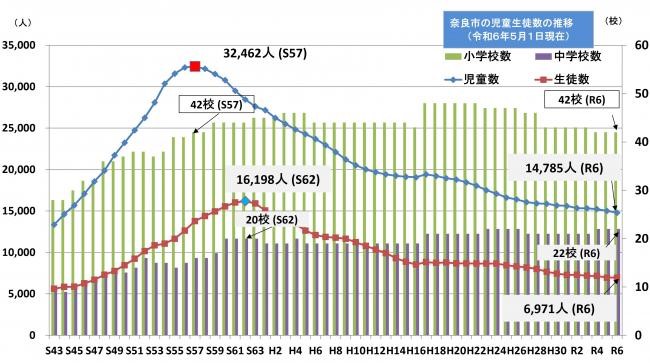

全国的に少子化が進んでいる中で、多くの市町村が学校規模適正化事業に取り組んでいます。学校規模適正化事業は、学校の適正配置と適正規模を維持することにより、教育環境を整える事業です。奈良市においては、1980年代のピーク時が児童数32,462人、生徒数16,198人であったのが、令和6年度時点で児童数14,785人、生徒数6,971人となり、半数以下に減少しています。今後も減少傾向が続くと想定されています。一方、学校数はあまり変化がないため、集団を通した教育が困難になる等、教育的効果を十分にあげられない状況が生じています。

【奈良市と文部科学省のこれまでの動き】

H18年6月 奈良市 奈良市学校規模適正化検討委員会 設置

H20年1月 奈良市 奈良市学校規模適正化実施方針

奈良市 中学校区別実施計画(案)前期計画<H19年度年~22年度>

H23年6月 奈良市 中学校区別実施計画(案)中期計画< H23年度年~27年度>

H27年1月 文部科学省「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引」

H28年10月 奈良市 中学校区別実施計画(案)後期計画< H28年度~R6年度>

子どもたちの学習や成長にとってふさわしいとされる学校の規模は、各地域で考えられるのが重要です。しかし、「学校の適正規模」について定めた法律が1つだけあり(学級数がおおむね12~18学級で、通学距離が小学校4㎞以内、中学校6㎞以内)、この基準にそって学校を統合するなら施設整備の補助金を出すという仕組みがあります。どの地域にも共通して言えることですが、補助金めあてにならず、地域の実情に合った施策が必要とされています。